| 梦远书城 > 梁启超 > 论中国学术思想变迁之大势 | 上页 下页 |

| 第二章 全盛时代(6) |

|

|

|

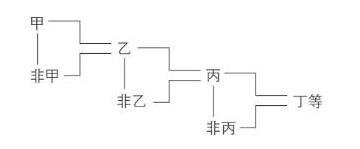

二、先秦学派之所短。 不知己之所长,则无以增长光大之;不知己之所短,则无以采择补正之。语其长,则爱国之言也;语其短,则救时之言也。今请举中国之缺点。 一曰论理(Logic)思想之缺乏也。凡在学界,有学必有问,有思必有辩。论理者,讲学家之剑胄也。故印度有因明之教(因明学者,印度五明之一也。其法为因、宗、喻三段,一如希腊之三句法),而希腊自芝诺芬尼、梭格拉底, 屡用辩证法,至亚里士多德,而论理学蔚为一科矣。以此之故,其持论常圆满周到,首尾相赴,而真理愈析而愈明。中国虽有邓析、惠施、公孙龙等名家之言,然不过播弄诡辩,非能持之有故,言之成理,而其后亦无继者(当时坚白马等名学之词句,诸子所通称道也。如墨子《大取》《小取》等篇最著矣, 即《孟》《荀》《庄》《韩》书中,亦往往援为论柄。但其学终不成一科耳)。以故当时学者,著想非不邃奥,论事非不宏廓,但其周到精微,则远不逮希、印二土[试举一二为例。《孟子》云:“杨氏为我,是无君也;墨氏兼爱,是无父也。” 夫为我何故与无君同物,兼爱何故与无父同物,一以论理法反诘之,必立穷矣。孟子言“性善”,谓“辞让之心,人皆有之”;荀子言“性恶”,谓“人之性好利,顺是则争夺生而辞让亡”。其论法同一,而根据与结断皆相反,终相持而不能决,皆由无论理以范围之,不能于对待求真理也。《墨子·天志篇》云“然则天亦何欲何恶?天欲义而恶不义。(中略)然则何以知欲义而恶不义?曰天下有义则生,无义则死。(中略)然则天欲其生而恶其死。(中略)此我所以知天欲义而恶不义也”云云。语中叠用数“然则”字,望之极似循环论法,然究其极际,则天何以欲其生恶其死之理据,《墨子》不能言也。是其前论之基础,胥不立矣。中国古书之说理,类此者什九,不能遍举也。大抵西人之著述,必先就其主题,立一界说,下一定义,然后循定义以纵说横说。中国则不然,如孔子之言仁言孝,其义亦寥廓而不定,他无论矣]。坐此之故,譬之虽有良将健卒,而无戈矛甲胄以为之借,故以攻不克,以守不牢。道之不能大光,实由于是。推其所以缺乏之由,殆缘当时学者,务以实际应用为鹄,而理论之是非,不暇措意。一也。又中国语言、文字分离,向无文典语典(Language Grammar)之教,因此措辞设句之法,不能分明。二也。又中国学者,常以教人为任,有传授而无驳诘,非如泰西之公其说以待人之赞成与否,故不必定求持论之圆到。三也。此事虽似细故,然实关于学术盛衰之大原。试观泰西古代思想,集成于亚里士多德;近世文明,滥觞于倍根。彼二人皆以论理学鸣者也。后有作者,可以知所务矣。 二曰物理实学之缺乏也。凡学术思想之发达,恒与格致科学相乘。远而希腊,近而当代,有明征矣。希腊学派之中坚,为梭格拉底、柏拉图、亚里士多德师弟。梭派之学,殚精于人道治理之中,病物理之繁赜高远而置之, 其门庭颇与儒、法诸家相类。但自德黎以来,兹学固已大鬯,而额拉吉来图、德谟颉利图诸大师,固已潭思入微,为数千年格致先声。故希腊学界于天道、物理、人治三者,调和均平。其独步古今,良有由也。中国《大学》,虽著格物一目,然有录无书;百家之言虽繁,而及此者盖寡。其间惟《墨子》剖析颇精, 但当时传者既微,秦汉以后,益复中绝。惟有阴阳五行之僻论,跋扈于学界,语及物性,则缘附以为辞,怪诞支离,不可穷诘,驯至堪舆、日者诸左道,迄今犹铭刻于全国人脑识之中。此亦数千年学术堕落之一原因也。 三曰无抗论别择之风也。希腊哲学之所以极盛,皆由彼此抗辩折衷,进而愈深,引而愈长。譬有甲说之起,必有非甲说随起而与之抗;甲与非甲, 辩争不已,时则有调和二者之乙说出焉;乙说既起,旋有非乙;乙、非乙争, 又有调和,丙说斯立。此论理学中所谓三断式也。今示其图如下:  希腊学界之进步,全依此式。故自德黎开宗以后,有芝诺芬尼派之甲说, 即有额拉吉来图之非甲说与之抗。对抗不已,而有调和派三家之丙说出焉。既有丙说,旋有怀疑派之非丙说踵起,而梭格拉底之丁说出,以集其成。梭圣门下,有什匿克派之戊说,旋有奇黎尼派之非戊说,而柏拉图之己说出, 以执其中。己说既行,又有德谟吉来图之非己说,而亚里士多德之庚说,更承其后。如是展转相袭,亘数百年,青出于蓝,冰寒于水,发挥光大,皆此之由。岂惟古代,即近世亦有然矣。《记》称舜之大智,曰“执其两端,用其中于民”。有两端焉,有中焉,则真理必于是乎在矣。乃先秦学派,非不盛也,百家异论,非不淆也,顾未有堂堂结垒,针锋相对,以激战者,其异同皆无意识之异同也。于群言淆乱之中,起而折衷者更无闻焉(后世儒者动言“群言淆乱衷诸圣”,此谰言也。此乃主奴之见,非所谓折衷也。何以故? 彼其所谓“圣”者,孔子也。如老、墨等群言,则孔子之论敌也。孔子立于甲位, 群言立于非甲位,然则其能折衷之者必乙也。今乃曰折衷诸甲,有是理耶)。若墨子之于孔子,可谓下宣战书者矣,然其论锋殊未正对也。墨之与杨,盖立于两极端矣,维时调和之者,则有执中之子莫。子莫诚能知学界之情状者哉, 惜其论不传。然以优胜劣败之理推之,其不传也,必其说之无足观也(苟有精义,他书必当引及。何以于《孟子》之外,并名氏亦无睹也)。凡为折衷之丙说者,必其见地有以过于甲、非甲两家,然后可以立于丙之地位。而中国殊不然,此学之所以不进也。今勿征诸远而征诸近:欧洲当近世之初,倍根、笛卡儿两派对抗者数百年;日耳曼之康德起而折衷之,而斯学益盛,康德固有以优于倍、笛二贤者也。中国自宋、明以来,程朱、陆王两派对抗者亦数百年,本朝汤斌等起而折衷之,而斯道转熄,汤斌固劣于晦庵、阳明远甚也。此亦古今得失之林矣。推其所由,大率论理思想之缺乏,实尸其咎。吾故曰: 后有作者,不可不此之为务也。 四曰门户主奴之见太深也。凡依论理、持公心以相辨难者,则辨难愈多, 真理愈明,而意见亦必不生。何也?所争者在理之是非,所敌者在说之异同, 非与其人为争为敌也。不依论理、不持公心以相辨难,则非惟真理不出,而笔舌将为冤仇之府矣。先秦诸子之论战,实不及希哲之剧烈,而嫉妒褊狭之情,有大为吾历史污点者。以孔子之大圣,甫得政而戮少正卯。问其罪名,则“行伪而坚,言伪而辩,学非而博,顺非而泽”也。夫伪与真,至难定形也,是与非,至难定位也。藉令果伪矣,果非矣,亦不过出其所见,行其所信,纠而正之,斯亦可耳,而何至于杀!其毋乃以三盈三虚之故,变公敌而为私仇;其毋乃滥用强权,而为思想自由、言论自由之蟊贼耶?梭格拉底被僇于雅典,僇之者群盲也;今少正卯之学术,不知视梭氏何如,而以此见僇于圣人,吾实为我学界耻之。此后如墨子之非儒,则摭其陈、蔡享豚等阴私小节;孟子之距杨、墨则毫无论据,而漫加以无父无君之恶名;荀子之非十二子,动斥人为贱儒,指其无廉耻而嗜饮食。凡此之类,皆绝似村妪谩骂口吻,毫无士君子从容论道之风,岂徒非所以待人,抑亦太不自重矣。无他,不能以理相胜,以论相折,而惟务以气相竞,以权相凌。然则焚坑之祸,岂待秦皇?彀中之入,岂待唐太?吾属稿至此,而不能不有惭于西方诸贤也。未识后之君子,能铲此孽苗否也? 五曰崇古保守之念太重也。希腊诸哲之创一论也,皆自思索之,自组织之,自发布之,自承认之,初未尝依傍古人以为重也;皆务发前人所未发,而思以之易天下,未尝教人反古以为美也。中国则孔子大圣,祖述尧、舜,宪章文、武,述而不作,信而好古,非先王法言不敢道,非先王法行不敢行,其学派之立脚点,近于保守,无论矣。若夫老、庄,以破坏为教者矣,乃孔子所崇者不过今之古,而老子所崇者乃在古之古。此殆中国人之根性使然哉!夫先秦诸子,其思想本强半自创者也。既自创之,则自认之,是非功过,悉任其责,斯岂非光明磊落者耶?今乃不然,必托诸古。孔子托诸尧、舜,墨翟托诸大禹,老子托诸黄帝,许行托诸神农,自余百家,莫不如是。试一读《汉书·艺文志》,其号称黄帝、容成、岐伯、风后、力牧、伊尹、孔甲、太公所著书者不下百数十种,皆战国时人所依托也。嘻!何苦乃尔。是必其重视古人太过而甘为之奴隶也;否则其持论不敢自信,而欲诿功过于他人也;否则欲狐假虎威以欺饰庸耳俗目也。吾百思不得其解,姑文其言曰:崇古保守之念重而已。吾不敢妄谤前辈,然吾祝我国今后之学界,永绝此等腹蟹目虾之遗习也。 六曰师法家数之界太严也。柏柏图,梭氏弟子也,而其学常与梭异同;亚里士多德,柏氏弟子也,而其说常与柏反对。故夫师也者,师其合于理也; 时或深恶其人,而理之所在,斯不得不师之矣。敌也者,敌其戾于理也;时或深敬其人,而理之所非,斯亦不得不敌之矣。敬爱莫深于父母,而干父之蛊,《大易》称之,斯岂非人道之极则耶?梭、柏、亚三哲之为师弟,其爱情之笃,闻于古今,而其于学也若此。其所以衣钵相传,为希学之正统者, 盖有由也。苟不尔,则非梭之所以望于柏,柏之所以望于亚矣。中国不然, 守一先生之说,则兢兢焉不敢出入,不敢增损。稍有异议,近焉者则曰背师, 远焉者则曰非圣,行将不容于天下矣。以故孔子之后,儒分为八,墨离为三, 而未闻有一焉能青于蓝而寒于水者。譬诸家人积聚之业,父有千金产以遗诸子。子如克家,资母取赢,而万焉,而巨万焉,斯乃父之志也;今曰吾保守之而已,则群儿分领千金,其数已微,不再传而为窭人矣。吾中国号称守师说者,既不过得其师之一体,而又不敢有所异同增损;更传于其弟子,所遗者又不过一体之一体,夫其学安得不澌灭也!试观二千年来孔教传授之历史, 其所以陵夷衰微日甚一日者,非坐此耶?夫一派之衰微,犹小焉耳;举国学者如是,则一国之学术思想界,奄奄无复生气,可不惧耶?可不惧耶! 乙 与印度学派比较(阙) 欲比较印度学派,不可不先别著论,略述印度学术思想之变迁。今兹未能,愿以异日,故此段暂付阙如。 著者附识。 |

| 梦远书城(guxuo.com) |

| 上一页 回目录 回首页 下一页 |