| 梦远书城 > 彭湃 > 海丰农民运动 | 上页 下页 |

| 第七节 粮业维持会之压迫农民 |

|

|

|

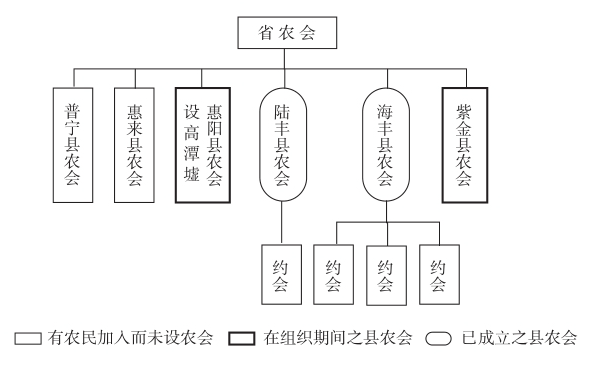

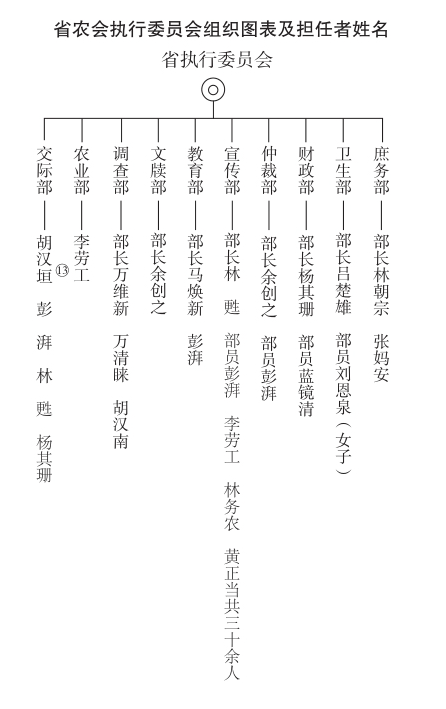

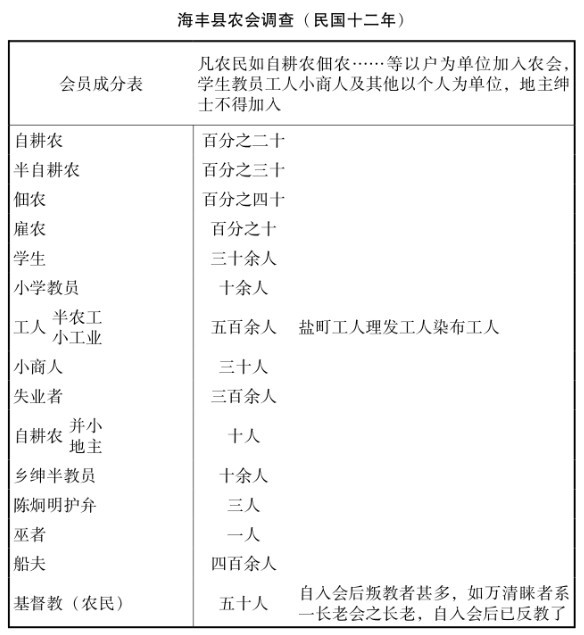

海丰县城内有朱墨者,是一个恶地主,平素交官接府,颇有势力,他因要把公平区黄坭塘乡余坤等六个佃户来加租。余坤等以所耕之地系“粪质田”(即其先祖向田主批耕时先有银给地主为质,如没有欠租,地主不能收回耕地,也不能加租,此项田租比较便宜,故佃户甚好,耕此田历数百年者有之),地主故意加租,太无道理,置之不理。朱墨大怒,嗾使奴役闹余坤等家。余坤即报告海丰总农会,谓该地主平素暴虐异常,不堪其扰,彼既欲加租,不如辞还。农会准其所请。但是朱墨早知道农会会员的田如辞退,附近无论任何农民不敢耕的。朱墨益怒,即叫余坤等六人所耕之田三石余种悉数交出,余坤等乃如数交出。 地主朱墨到了次日,即向法庭起诉,指余坤等六人“佃灭主业”,即谓余坤等交出之耕地,不足丘额,被其所偷。该分庭推事张泽浦即派法警三名,携票传余坤等质讯,法警到黄坭塘时,乡民妇女小孩畏官兵如虎,即闭门逃散一空。法警见乡民惊,益狐假虎威,将余坤等捉住,勒索脚皮钱六元,宿费二元(县城距该乡不过四十里何用宿费),另票费一两即大洋四元(欺农民不晓大洋价格)。余坤等无法照付,即饱以老拳,拿之至公平墟,余坤以所穿衣质之公平当店,得银六毫,交与法警饮茶,余款请出某商店担保,明日送县交还,始将余坤释回。次日余坤携银到农会报告经过情形,农会告以两种办法:(一)除票费一两交还外,余如法警要钱,你可谓钱交在农会,请来取;(二)你在堂讯时,可对张泽浦说,以后传讯可到农会,即传即到,不须至吾乡;并告以口供。余坤等赴讯,张泽浦骂朱墨说:你告余坤等灭你的地,毫无证据,既无证据,便是诬告。朱墨语塞,继乃谓我有证据,候下次携来。遂宣告退堂。余坤等谓以后如传我,可请到农会便妥,张推事许可,遂散。 朱墨以第一堂讯失败,乃奔告各地主,谓:“地主自来与农民打官司未有失败的,这次我竟失败,一定农会作怪,我们如不乘机早日扑灭农会,实为将来之一大危机!”并谓张泽浦受农会运动。城厢各地主为其所动,最先响应者为陈月波,遂发起请酒于城内朱祖祠,到会地主绅士如保卫团局长土豪等共五百余人。将军府最大势力,陈炯明六叔父陈开庭也出席。到会的人都是长衫马褂,金丝眼镜,金镖金链,面团团肚胀胀的。主席陈月波,宣布农会罪状;实行共产公妻,并运动法官,欺负地主;吾辈以钱买地,向政府纳粮,业从主管,天经地义。何物县蠹彭湃者,煽惑无知农民,希图不轨,若不早为对待,吾业主之损失,抑政府之危险有二,小则粮不能完,国库恐慌,大则他们随便可以作反。……众皆拍掌赞成,地主兼劣绅王作新提议:农民既有农会,吾辈业主亦须联合一会,以抵抗之。朱墨起来赞成,组织一田主会。陈月波则谓田主会的名牵连不到政府,应用“粮业维持会”,众皆一致赞成。推出陈月波为正会长,王作新为副会长,陈开庭为财政,章程由会长起草。陈月波又提出会费问题,谓吾辈此后定与农会作对,如无多大进款,万难制胜,以我(陈月波)意见,全县田租就附城方面有十万余租,如每担租纳一元,则共数亦有十余万元,我们实可以用银片去埋葬了他。此时大地主则赞成,小地主不置可否,不敢十分反对,卒为通过。陈开庭提出法官张泽浦受农会运动,不顾业主血本,殊深可恶,以我(陈自称)意见,须全体向他质问,如他不把农民锁起来,我们就予以相当对付,众鼓掌赞成。即列队前赴海丰分庭,见张推事,张闻讯,吓得手忙脚乱,陈六太爷(开庭)大骂一场之后,叫他马上把农民拿禁,张唯纳之,惟必须双方再讯一场。朱墨提出须派人来旁听,张亦唯之。粮业维持会这班东西始各回去了。张泽浦第三日即来农会传余坤等堂讯,因事起仓卒,农会开会,本想派一部分会员前往旁听,因时间迫促,未能派到。一方面以为此案仍属民事诉讼,根据法律在未判决以前断不能把余坤收押的道理,不妨由余坤等与之对讯,农会职员尽量前往旁听,决议通过。我们正在预备前往旁听中,忽有人来报告,谓:“粮业维持会暗伏烂仔[11]百余人在东北两城门,专来候你们,如你们进去,一定受伤。”本会再派侦探往查,其报告与前同,我们只由余坤等六人先去,余人在农会候消息。余坤等六人到分庭,法官即上堂讯,地主方面来旁听者七八十人,皆大粒之绅士。张泽浦于是被其所威吓,故对于余坤等六人,并无如何讯问,只叫法警把余坤等六人收监,并加以镣铐,地主大欢而去。农会闻讯,以该分庭法官,胆敢玩视法律,擅自押人,违法已极,以执法者而违法,民众当不认其为执法之官,非诉以武力不可。乃召集附近各会临时会议,表决:“明日向分庭请愿,”即夜下动员令,派出四十个农友,分担东西南北四路,通知各乡农友于明日上午十时集会于龙舌埔。次日上午十时,到会农友六千余人,皆手携小旗,先由彭湃宣布理由,略谓:“农友无罪,被分庭枉押,法官违法,我们应认定此事不是余坤个人的事,须认为我们农民一阶级的事。余坤如失败,十余万农友皆失败,余坤如胜利,就是十余万农友胜利。生死关头,愿各奋勇前往请愿,湃生死与俱。”黄凤麟演说,谓:“现在地主已联合起来,谓彼附城各田主共有十万余租,每担租银一元,有十余万元专来与我们农会打官司,众农友不要为其所怕,不说他们有十万租,即万万租也是不怕的。因为租者谷也,谷是放在我们农民的家里,不是放在他们的家里,若地主与我们认真的干起来,我们就一致不还租,所以十万租是在我们农民手上,不是在地主手上,我们把五万租来作食料,五万租与地主对抗是有余的,那时地主那里有租呢!众农友不要怕!(众大鼓掌。)现在地主粮业维持会(农民叫做斗盖会)异常蠢动,地主与农民的战争有一触即发之势,希望各弟兄不要为人所恐吓,小弟极好的方法就是:如果地主要与我们宣战时,我们即宣布拆去田基,将田的四围各小壆掘去,混成一大块田地,使地主认不出了自己的田在那里。我相信用不着我们去打地主,地主与地主间都要打起来了。”众皆欢呼。主席并宣布:“我们农会筹备六千余人的午粥。” 大家食了粥,即向分庭进发,当出发时,天下大雨,农民以久旱逢此大雨,喜气扬扬,此时分庭已派代表来磋商,我们不理,只有请愿。 我们正到分庭的门口,就有县公署好多游击队武装把守门口,阻止我们进去,我们不管他三七二十一,就冲进去了。游击队不敢开枪,我们进到衙门,迫近法庭会客厅,我们就选二十个农民做代表,分庭推事张泽浦把他的房子锁了,法警武装的跟着他迎代表进去,张招待茶烟甚殷勤。张问我们来做甚么,我们提出几条件如下:(一)即将枉押农民放出;(二)燃炮鼓乐送被枉押的农民出去;(三)推事应向农民道歉。张答:“押农友是六太爷硬要的,我是不得已的。湃哥,你是和我很相好的朋友,请你先退去请愿的农民,明日便放他出去。”彭湃答他:“今日不能论好朋友,因我是代表农民来说话。”此时农友们异常愤激,有几个在外头大声叫道:“放不放赶快答复!”张又说:“你们来得这样多人,恐怕你们劫监狱。”我们说:“代表等可以保障无此举,不然,代表等可令群众离开监狱门口十步。”张不得已,乃即放人。此时六千余农民,高叫农民万岁及打倒地主之声,震动全城。等余坤出狱时,群众把他拥着,狂呼狂跳,连衙门的栏杆及吊灯等都被毁烂了,及行至大街,雨更淋漓,农民更加欢呼,游行各街时,有学生在街头大呼:农民万岁!并用红布写着欢迎出狱农友,燃炮抛与群众。此时农友们,更加欢热。及群众回到总农会时,雨已晴,乃开大演说会,由彭湃演说,大意谓:“农民千百年来都受地主绅士官厅的冤枉和压迫,总不敢出声,今天能够把六个被押的农友放出来,这是谁的力量呢?请你们解答。”此时有的说是彭湃,有的说是农会,有的说是耕田同志。我乃再说:“说是农会及耕田同志的力量是不十分对的,还不至大错;说是彭湃个人的力量乃是大错特错的;彭湃如果有力量,还要你们六七千人去作甚么?我相信一个彭湃,任你有天大本事是放不出农友来的,但是农会不过是一个农民集合的机关,官僚是不怕的,耕田佬更不必说了。今天得到胜利的力量,是农会能指导六七千人的耕田佬团结在一块地方,有一致的行动。集中六七千人的力量,为一个大力量,使官僚不得不怕,不得不放出农友来!我们在今日得到这个经验,大家应该自今日起,更加团结,加紧扩大我们的势力,否则今日的大胜利,会变成将来的大失败!”最后乃三呼万岁散会。 海丰总农会经过这次的请愿及示威,农民已认清农会是代表农民本身利益奋斗的机关。同时,农民对于地主阶级的仇视,也非常厉害;农会的声势,也播扬到附近各县。由是要求入会者纷至沓来,实有应接不暇之势。紫金五华惠阳陆丰诸县农民加入者逐日加多,乃由海丰总农会改组为惠州农民联合会,各县分设县联合会。不两月,又发展到潮州普宁惠来方面去,又改组为广东省农会,各县惟设县农会。此时会务异常复杂,每日农民到来农会接洽者不下三四百人,幸此时做工的[12]同志(农民运动的)也增加了,如李劳工同志即其一也。李同志捷胜之第六区人,在蚕桑学校读书,一向与彭湃不相识,甚表同情于海丰的农会,有一天他即宣告退学,写了一封长信给彭湃,这封长信现在不知下落,其内容之主要点是说他对于农民运动的同情,要来和我见面,我即草一函请其来谈,当时李劳工同志和林务农同志等同来,劳工同志等对于农民运动的计划贡献得很多,从此劳工同志成了农民运动的很负责任者。在客观方面,海丰的绅士地主贵族所结合的粮业维持会,受了未曾听过未曾看过的六七千农民群众放人及示威运动吓缩了;同时,我们并请农民宣传地主无租,租在我们,地主如敢作怪,则铲去田基(即田的界限)等口号,更使粮业维持会毫不敢动。这时候,该会会长陈月波及一般迷信神权的绅士等,请求菩萨赐回良方妙策,来对抗农会,乃在城隍老爷的庙中扶乩,当时来就乩者说是元天上帝,他一下乩便写“农会必定胜利”,一般迷信的地主绅士等,垂头丧气。次日,陈月波乃召集粮业维持会大会,到会者百余人,陈月波劈头一语就是:提出辞职。他辞职的原因,说“昨日扶乩,元天上帝乩文说‘农会必定胜利’,并有一首诗(前三句忘记),后一句说,‘任凭汉育去生机’,原来汉育是彭湃的旧名,由元天上帝的主张是万不可去反对他了。我(陈自称)当时又问元天上帝怎么办,元天上帝叫我去香港罢,所以我多两三天定要到香港去,故特提出辞职。”众皆不自在的哑口无言,旋由地主的走狗陈小伦提出,我们可以找出几个代表到农会去问他们是不是专要对待地主,众说好,乃举陈小伦一人为代表,遂无结果而散会。隔了两天,陈月波果然去了香港,这就是陈月波怕惧农会势力,想出元天上帝的乩文来做脱身之计,从此粮业维持会无形解散了。 陈小伦到农会来问农会将来是不是要共产呢?我们答:“现在是为农民谋利益,实在还是为地主的荷包计算。何以呢?第一,倘农民饿死了,被地主绅士官厅压迫死了,地主收租不但发生很困难,而且无租可收,同时影响到社会的饥荒,地主也自然饿死;第二,农民得到生活好,便不去做贼,地主安心睡觉,社会也安宁;第三,农民得到生活的好处,便自然有钱去改良耕地,增加肥料,地主的田好起来,收租也容易;第四,农民得到生活的好处,便安安乐乐替地主做工,就不去反对地主了;农会对地主有这么多利益都不知道,天天来反对农会,这班人真是可怜可恨!”陈小伦说:“我没有听过你的话,我也是反对你的,现在我明白了,我当对他们解释。” 自此之后反对农会的只有陈秋霖陈伯华等所办的《陆安日刊》,天天造谣破坏农会,及地主兼劣绅王作新及劣绅丘景云(丘是陈炯明的老师,甚有势力者)暗中打电陈炯明及广东审判厅,说农会造反,擅拥衙门,强劫人犯,等等不关重要的事。农会在此,可说是一个风静浪平的时期,所以得以从容的做宣传及训练农民的工作,并发展农会的组织。 惠阳,紫金,五华一带之土匪,一闻农会是专救贫民的,也有相当的觉醒,甚表同情于农会。彼等对于农会的乡村,牛只皆不敢劫,如有劫者农会叫其放还即放还,土匪的所在地无人敢经过,农会的人即可随便出入,故反动派又以农会勾结土匪电陈炯明。 此时(三四月间)县长是吕铁槎,他是老劣绅,心里反对农会,不过为维持县长的椅子,在表面上不敢谈及反对农会。因此,农会亦得以相当的监督他的行动。及吕铁槎辞职,丘景云上台,海丰学界反对甚为激烈。农会以丘之上台有不利于农会,与学界联合反对之,乃召集公民大会,可是我们倒丘觉着不难,但是倒了丘之后找不出相当的人物可为县长。农会方面,对于县长之人选毫无把握,因能稍顾及农会的利益而可以做县长的无其人,在绅士方面则通通是敌人,故此时只有绅士和农民两大营垒的竞争,农会既找不出相当的人,当然是让绅士去做,那会变成以暴易暴了。此时《陆安日刊》又造谣说彭湃有做县长之空气,我们为急于解决县长问题,乃提出马焕新。马是一个青年,在农会任教育部主任,在学界方面可以过得去,在绅士方面则马是马育航的亲人,有点政治势力的关系,赶紧提出以破《陆安日刊》之谣。及我们的公民大会将开会的时候,陈炯明已委任了王作新为县长。学生方面以陈炯明既委任了王作新,也知道王作新是坏人,但怕陈炯明命令,乃各自埋头去读书了。惟农会方面,对于公民大会是一定要开的,当时到会的人六七百人,除少数学生商人工人之外,大多数是农民的代表。我们只有利用这大会作宣传,我们的口号,老丘的下台完全是民众的力量所推倒。学生及其他各界不肯奋斗到底,故由公民大会选出县长的计划不能实行。 王作新上台,对于农会无何等表示,惟暗中恨死了农会,此时农会也没有去理他,只注重内部的工作。 海丰总农会既发展而改组惠州农民联合会,复不久而改为广东省农会,招牌虽是很堂皇,但是各县组织除了海丰陆丰之外是异常散漫的。 省会的执行委员,共十三人: 执行委员长——彭湃(知识界) 执行委员——杨其珊(农民),马焕新(知识界),林甦(知识界),余创之(知识界),蓝镜清(农民),黄正当(农民),李劳工(知识界),张妈安(农民),彭汉垣(知识界),万维新(农民),万清睐(农民)。 广东省农会设在海丰,同时兼摄海丰县农会职权。省农会之组织系统图表如下:       [11]烂仔,即流氓、打手。 [12]指参加农会工作的人员。 |

| 梦远书城(guxuo.com) |

| 上一页 回目录 回首页 下一页 |